海に流れ出たプラスチックごみは、簡単には消えない。

波に揉まれながら漂い続け、やがて砕けて目に見えない粒子となる。それがウミガメや海鳥に飲み込まれて命を落とすこともあり、漁網に絡まって漁業に支障をきたすこともある。そして私たち人間の体にも、巡り巡って入り込む可能性がある。

そんな海のゴミ問題に対して、現場で静かに働いている装置がある。

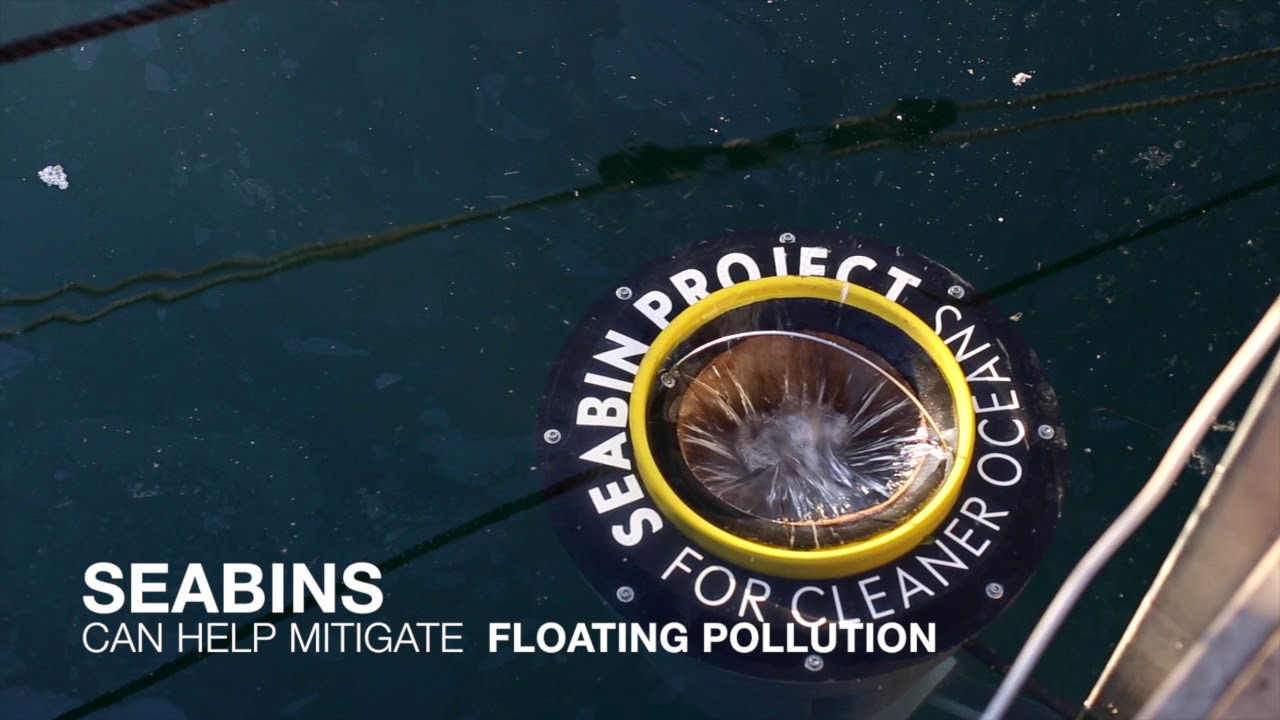

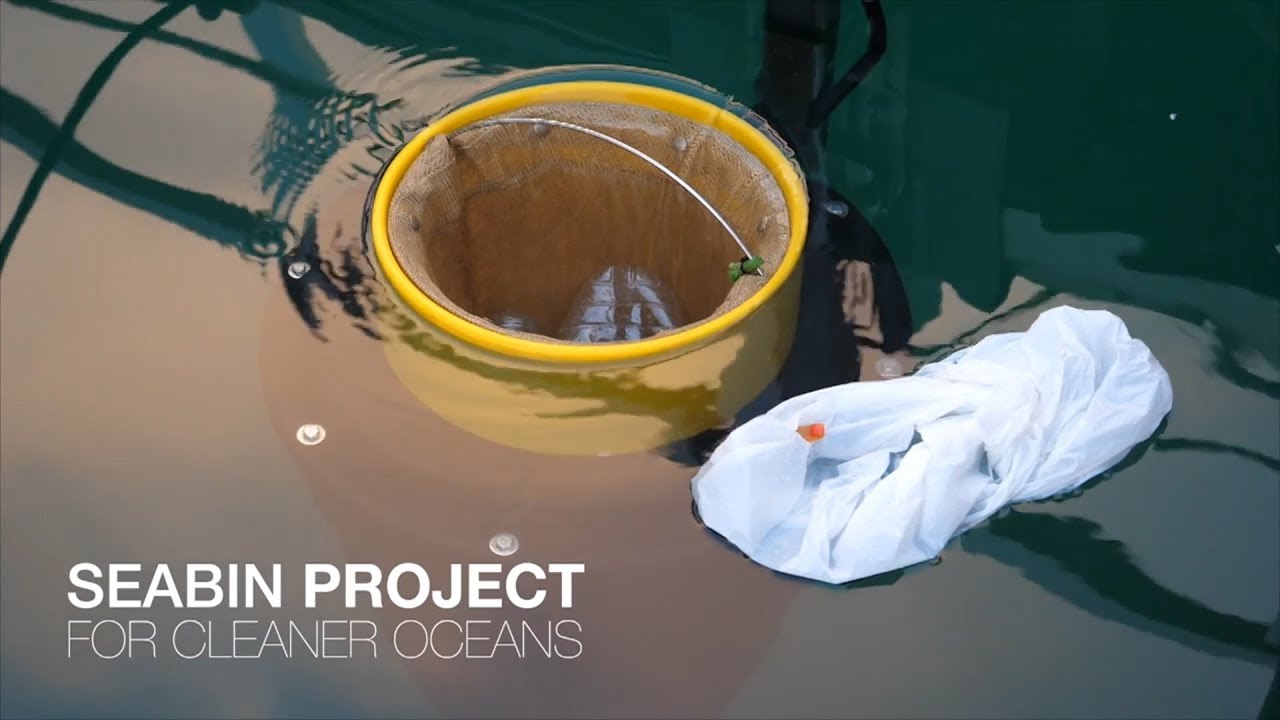

海に浮かぶ、ごみ箱のような存在。それが「Seabin(シービン)」だ。

自動で海のごみを回収する仕組み

Seabinは、直径約50cmの円筒形の装置で、浮桟橋や港の岸壁に設置される。

中には水中ポンプが搭載されており、常に水を下方向に吸い込む流れが生まれる。その流れによって、海面に浮かぶプラスチックやたばこのフィルター、油膜、小さなマイクロプラスチックまでが「キャッチバッグ」と呼ばれるネットに集められる。

1台で1日平均3.9kg、年間で1.4トン近いゴミを回収できる実績がある。

ペットボトル換算では約5万本分。しかも24時間365日、電力さえあれば動き続ける。(ランニングコストは1日1ドル程度)

サーファーが生んだ「海の道具」

-

-

Seabin Project | Cleaning Our Oceans from Plastic Pollution

Explore how Seabin is capturing plastic waste from our oceans and waterways. View real-time impact d ...

seabin.io

この装置を開発したのは、オーストラリア出身のサーファー、アンドルー・タートンと工業デザイナーのピーター・セグリンスキー。

「陸にはごみ箱があるのに、なぜ海にはないんだろう?」

そんな素朴な会話から始まり、クラウドファンディングでおよそ36万豪ドル(約2,800万円)を集めて開発が進んだ。

製品化されたのは2017年。注文は試作段階から殺到し、いまでは世界52カ国・地域で導入され、約1,000台が稼働している。

日本でも静かに導入が進む

日本国内でも、Seabinは少しずつ広まりつつある。

2021年には江の島ヨットハーバー(東京五輪の会場)に設置されるなど、公共空間での実績も増えている。導入をサポートしているのは専門商社の平泉洋行で、マリーナ、自治体、CSR活動、教育現場などで活用されている。

キャッチバッグは最大20kgまで回収可能で、定期的に中身を取り出すだけでよく、清掃船よりも手軽に維持できる。電気代も1日あたりおよそ1豪ドル(約80円)と小規模施設でも導入しやすい。

-

-

Seabin(シービン)-海洋プラスチックゴミ回収装置|平泉洋行

シービンは海洋プラスチックゴミ回収装置です。水面に浮遊するゴミ・表層油も回収可能。導入のご検討・ご相談は日本初のシービン総代理店「株式会社平泉洋行」まで。SDGs/CSR / ISO140001に取り ...

seabin.co.jp

広がる取り組みと、Seabinの未来

Seabin Projectは単なる製品提供にとどまらず、子どもたち向けの教育プログラムや、市民参加型の清掃イベント、海洋ごみのデータ化など、より広い社会的活動にも取り組んでいる。

今後は、ソーラー発電による駆動や、再生プラスチックによる装置の製造、運用のサブスクリプションモデルなど、仕組みのアップデートも進んでいる。

創業者のピーター・セグリンスキーは「最終的には、Seabinが必要なくなる世界を目指したい」と語っている。

まとめ:Seabinが語ること、私たちができること

Seabinは確かに海のゴミを回収してくれる。けれど、もともとそのゴミを出しているのは人間だ。

こうした装置の存在は心強いが、それだけでは足りないのも事実である。

海や川にゴミを捨てないこと。

そもそもゴミを減らしていく生活を心がけること。

Seabinが教えてくれるのは、「拾う」だけでなく「減らす」ことの大切さかもしれない。